Le 28 mai 2015

Monsieur,

Les terres d’Amérique d’où vous venez, Monsieur, nous les chérissons depuis toujours dans cette Compagnie, comme dans ce pays. Nouvelle-France, Saint-Domingue, Québec, Canada, Haïti... Tant d’affinités ! Tant de réminiscences ! Tant de passion réciproque ! Tant de fidélité !

Et cependant, que de rendez-vous manqués ! Tel celui qui faillit avoir lieu à l’époque de la Révolution, qui aurait changé bien des choses pour Haïti, pour la France, et sans doute aussi pour l’humanité entière, mais qui s’acheva, hélas, dans le remords et l’amertume.

Au mois d’août 1789, dans les semaines qui ont suivi la prise de la Bastille, l’Assemblée constituante adoptait la première Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et aussitôt se posait avec insistance la question de l’esclavage dans les colonies. Ne fallait-il pas l’abolir sans délai ? À partir du moment où l’on avait proclamé : « Tous les hommes naissent et demeurent libres », la chose aurait dû aller de soi. Mais les colons qui dominaient votre île, alors appelée Saint-Domingue, déléguèrent à Paris des représentants pour prévenir Danton, Mirabeau, La Fayette et les autres, que si jamais on les privait de leur main-d’œuvre gratuite, leurs plantations sucrières cesseraient de produire, et la France en serait ruinée. Une menace qui effraya les assemblées successives et les amena à remettre sans cesse leur décision à plus tard. La population noire, déçue et excédée, finit par prendre les armes.

On se retrouva ainsi avec deux révolutions face à face, l’une à Saint-Domingue, l’autre en métropole ; l’une née dans le sillage de l’autre, mais née aussi en réaction aux manquements de l’autre. Et c’est dans un climat d’extrême tension des deux côtés de l’Atlantique que la Convention nationale vota enfin, le 4 février 1794, l’abolition totale de l’esclavage dans toutes les possessions françaises.

La révolte noire avait alors, en la personne de Toussaint Louverture, un dirigeant hors du commun. Ayant conquis l’ensemble de l’île, il refusa de se laisser manipuler par l’Angleterre ou l’Espagne et, contre l’avis de ses lieutenants, proposa à Paris une alliance. Il eut même le courage moral d’inviter les colons blancs à revenir à Saint-Domingue pour contribuer à son relèvement. « Toussaint, quoique vainqueur, modeste en ses succès », dira plus tard Lamartine dans une pièce qu’il lui consacrera.

Lui seul, parmi les dirigeants politiques de son époque, croyait profondément en l’importance exceptionnelle de l’instant qu’on vivait : une grande nation européenne qui se révoltait contre l’ordre établi, qui abolissait les privilèges, qui abolissait l’esclavage en proclamant le principe d’égalité entre tous les hommes, sans distinction de couleur ; et au même moment, une nation noire, longtemps opprimée, qui relevait la tête, qui prenait son destin en main, qui se battait, qui se libérait elle-même. Un monde nouveau semblait en train de naître, plus juste, plus fraternel. Plus humain.

Un épilogue flamboyant pour le siècle des Lumières. Et ce n’est évidemment pas un hasard si l’on vit en ces année-là, à la tête des troupes françaises en Italie, en Égypte, et dans les Flandres, un général noir, Dumas, né comme vous, Monsieur, au sud de l’actuel Haïti. « Les yeux de mon père s’ouvrirent dans la plus belle partie de cette île magnifique… dont l’air est si pur, qu’aucun reptile venimeux n’y saurait vivre », écrira son fils Alexandre, dont l’œuvre – notamment Le Comte de Monte-Cristo – fourmille d’allusions codées à l’épopée paternelle.

Ce fut, hélas, Bonaparte qui mit fin à cet épisode si prometteur. En 1802, il rétablit brutalement l’esclavage dans les colonies, et dépêcha un corps expéditionnaire pour réoccuper l’île. Toussaint Louverture fut vaincu, appréhendé par traîtrise et déporté en métropole, où il devait mourir en prison au bout de quelques mois.

Une victoire, pour le futur Empereur ? Non, une débâcle, une triple débâcle – militaire, politique et morale. Pendant que le héros de Saint-Domingue dépérissait de froid et de tristesse dans un fort du Jura, une nouvelle révolte éclatait sur l’île, bien plus violente, et cette fois radicalement anti-française. Les troupes venues de métropole furent battues, de nombreux colons furent massacrés, l’indépendance fut proclamée et le pays rebaptisé Haïti.

Quelques années plus tard, après avoir été lui-même vaincu et exilé, Napoléon exprimera, dans le Mémorial de Sainte-Hélène, son remords pour la manière dont il avait agi. « C’était une grande faute que d’avoir voulu soumettre cette colonie par la force ; je devais me contenter de la gouverner par l’intermédiaire de Toussaint… » Il avait d’autant plus à se reprocher cette faute qu’il l’avait vue, dira-t-il, et qu’elle était contre son inclination ; selon ses propres termes, il n’avait fait que « céder aux criailleries des colons ».

Si j’ai voulu m’étendre sur ce rendez-vous manqué, ce n’est pas pour dénoncer l’égarement des hommes, leur rapacité ou leur inconstance ; il n’y a aucun mérite à s’indigner deux siècles après les faits. Mais les conséquences de ces péripéties lointaines sont encore avec nous. Haïti ne s’est jamais complètement remise de ce traumatisme initial. Bien sûr, elle a pu gagner son indépendance de haute lutte, devenant la première république noire de l’ère moderne, et la deuxième nation à se libérer dans les Amériques après les États-Unis. De cela, les Haïtiens ont toujours été fiers, à juste titre. Mais que la route a été pénible ! Imagine-t-on ce que cela a dû être pour une nation noire de faire ses premiers pas sur la scène mondiale au xixe siècle, quand toutes les puissances européennes, engagées dans l’acquisition des colonies, avaient pour doctrine que les peuples de couleur, comme on disait alors, étaient incapables de se gouverner eux-mêmes ?

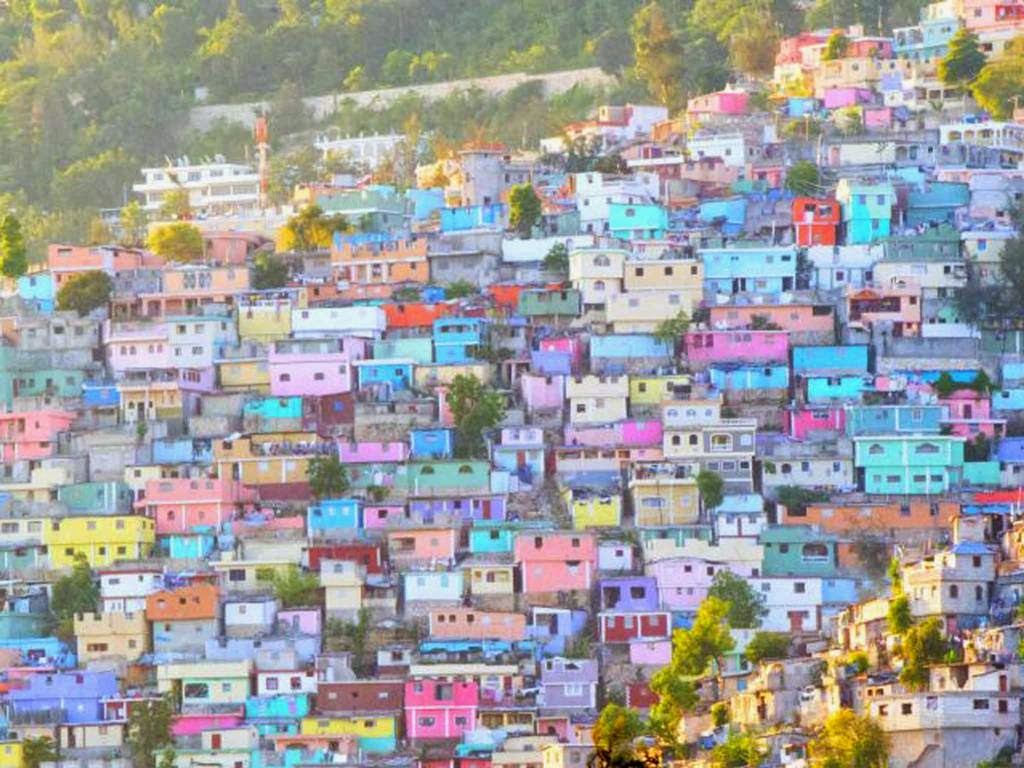

Dans le récit que vous avez consacré au grand séisme de 2010, et qui s’intitule Tout bouge autour de moi, vous dites qu’une punition pour l’exemple avait été infligée aux Haïtiens pendant deux cents ans. Une punition, en effet ; on pourrait dire une vengeance. Qu’ils ont endurée avec dignité, souvent même avec panache. Ils ont su se doter d’une grande littérature, d’une tradition picturale unique, d’une trajectoire riche en épopées, d’un univers poétique, d’un domaine mystique, d’une identité forte et singulière. Mais constamment dans la souffrance, dans l’angoisse, dans la tragédie. Et plus d’une fois au cours de leur histoire ils ont eu à subir des dirigeants fantasques, ou pervers !

L’homme qui gouvernait le pays quand vous êtes venu au monde, en avril 1953, était le général Magloire, arrivé au pouvoir par un coup d’État militaire trois ans plus tôt. Avec le recul, avec tout ce qui s’est passé depuis en Haïti et dans le reste du monde, son régime nous semble aujourd’hui quasiment débonnaire ; mais ceux qui vivaient sous sa coupe le jugeaient tyrannique, et votre propre père avait pris le maquis, avec une poignée de camarades, pour réclamer sa chute. C’était au temps où commençait la révolution dans l’île voisine de Cuba, avec des personnages promis à la célébrité comme Che Guevara ou les frères Castro. Mais la rébellion de votre père était infiniment moins violente. Il est même arrivé que votre mère aille dans le maquis lui apporter des habits propres. Parce qu’il tenait à préserver son élégance. Dans L’Énigme du retour, vous le décrivez, à partir d’une photo de cette époque : le col de chemise bien amidonné, les boutons en nacre, les chaussures bien cirées, la cravate mollement nouée. « Un révolutionnaire est d’abord un séducteur », commentez-vous.

Il s’appelait Windsor Klébert Laferrière, et c’est très exactement ainsi qu’on vous a baptisé. Il n’avait que vingt-quatre ans lorsque vous êtes né, mais il avait déjà beaucoup fait parler de lui. Un jeune homme en colère, audacieux, ambitieux, combatif, il était devenu un symbole de la résistance au régime militaire. Lequel commençait, d’ailleurs, à donner des signes d’essoufflement. La population réclamait des élections libres, et le Général-Président, ne pouvant plus faire face au mécontentement, n’eut d’autre choix que de démissionner.

Suivirent quelques mois tumultueux, au cours desquels on vit se succéder plusieurs chefs d’État intérimaires, plusieurs coalitions gouvernementales, avec des tractations, des bras-de-fer, des rumeurs d’attentats… On préparait fébrilement les futures élections présidentielles, et pas moins de trente-quatre partis politiques étaient dans la mêlée. Votre père avait lui-même fondé le sien, ce qui lui avait permis d’appartenir, pendant quelques semaines, à l’un des gouvernements provisoires. Mais il était trop jeune encore pour jouer les premiers rôles. Il y avait dans l’arène des lutteurs bien plus considérables. Notamment un médecin qui avait bonne réputation et qui semblait le mieux indiqué pour restaurer la confiance. Il se présentait comme un protecteur des pauvres, quasiment comme un père ; ses partisans le surnommaient Papa Doc. Avant qu’elles ne deviennent un nom de code pour l’horreur, ces trois syllabes se voulaient affectueuses et rassurantes. Chacun connaît la suite de cette lamentable histoire, je ne m’y attarderai pas ; il me faut cependant évoquer la manière dont elle a pesé sur votre vie et sur celles des vôtres.

Le docteur François Duvalier fut donc élu triomphalement à la tête du pays en septembre 1957 et, au commencement de son règne, il voulait se montrer rassembleur. Il associa au pouvoir de jeunes activistes qui s’étaient illustrés dans la lutte contre le régime déchu. Votre père se retrouva maire de la capitale, Port-au-Prince. Mais il ne resta que quelques mois à son poste ; toujours aussi bouillonnant, et téméraire, il se mit à contester en public les orientations du nouveau président. En ce temps-là, Duvalier ne tenait pas encore assez solidement les rênes pour se permettre de faire assassiner ceux qui lui tenaient tête. Il se contenta d’éloigner le frondeur en le nommant consul à Gênes.

C’était en 1958, vous aviez cinq ans, trop jeune, évidemment, pour comprendre que votre famille venait d’être démantelée pour toujours. Votre père n’allait plus jamais remettre les pieds chez lui. Il allait dériver, sans but, sans attaches. En théorie, il était à présent diplomate, mais ce statut ne correspondait à rien : il ne se reconnaissait pas dans le gouvernement de son pays, dont il n’allait bientôt plus recevoir aucune rémunération. Et le plus frustrant, pour un homme tel que lui, avec le tempérament fougueux qui était le sien, c’est qu’il ne pouvait même pas s’opposer ouvertement au régime, puisque Duvalier retenait sa famille en otage – sa femme, sa fille et vous, son fils ; vous n’étiez pas emprisonnés, mais vous étiez tous entre ses griffes.

C’est d’abord pour vous que vos proches s’inquiétaient. « Oublie ton mari », conseilla à votre mère l’une de ses sœurs, « c’est ton fils que tu dois protéger, c’est lui qui est dans la tanière de la bête ». Leur hantise, c’était qu’un milicien zélé, un tonton macoute, veuille un jour s’en prendre à vous, qui portiez les mêmes nom et prénoms que l’opposant banni.

La solution que trouva votre mère, ce fut de vous envoyer vivre chez ses propres parents, à Petit-Goâve, une ville de province, l’une des plus anciennes de l’île, située au sud-ouest de la capitale. Un jour, elle vous emmena à la gare routière pour vous confier à un camionneur qui avait fréquenté la même école qu’elle, Gros Simon. Cela l’ennuierait-il de vous conduire chez vos grands-parents ? « Aucun dérangement, Marie ! » lui dit le chauffeur. « J’ai des sacs de farine à livrer au marchand syrien, dans la même rue. » Il vous fit asseoir sur la banquette, près de lui. Votre premier voyage. Votre premier exil.

Vous resterez six ans loin de votre mère. Pour elle, un supplice, un déchirement ; pour vous, malgré les circonstances tragiques, un moment béni, et comme une seconde naissance. D’ailleurs, on vous donnera tout de suite un nouveau prénom, moins dangereux à porter. Votre père avait souhaité que vous soyez identiques ; la vie en avait décidé autrement. Désormais, il sera, pour la postérité, Windsor K., une figure emblématique de la résistance au régime militaire. Tandis que vous serez Dany. Parce que l’une de vos jeunes tantes venait de perdre un enfant en bas âge qu’elle avait baptisé ainsi. Et votre grand-mère, que vous appelez « Da », vous fera bien vite comprendre que vous seriez à la merci de toute personne qui connaîtrait votre vrai nom.

Ces années passées à Petit-Goâve, vous les racontez dans L’Odeur du café, mais leurs échos sont présents dans chacun de vos livres. Et vous en parlez toujours avec enchantement. Même quand il s’agit de la mort d’un proche. « Son dîner l’attendait sous le couvre-plat rose, dans la salle à manger. Quelques mouches volaient autour des plats, par principe… Il avait l’air plus fatigué que d’ordinaire. Il a à peine touché à son repas… On l’a retrouvé, le lendemain, dans son lit, tout raide… Da a dit que nos ongles continuent de pousser même après notre mort. Je suis resté longtemps à regarder ceux de mon grand-père. »

Tout, en ce temps-là, prenait pour vous des couleurs poétiques, tout était transfiguré par un émerveillement d’enfant. Votre pays subissait l’une des pires tyrannies de son histoire ; votre famille se trouvait écartelée ; votre père était devenu un fugitif et un proscrit ; et vous-même deviez vous cacher pour survivre. Mais, pour quelques années encore, la précieuse insouciance était là, qui embellissait tout. Si vous aviez dû quitter votre mère, vous aviez Da et ses quatre autres filles, qui étaient chacune pour vous une mère de plus, qui voulaient chacune vous habiller de sa couleur fétiche. Et vous aviez, pour terrain de jeu, la ville tout entière – les rues, les terrasses, les collines, la plage.

Chaque nuit, vous posiez la tête sur les genoux de Da, qui vous racontait des histoires de zombies, de loups-garous et de diablesses, jusqu’à ce que vous soyez endormi. Et au matin, vous restiez dans la petite galerie, toujours collé à votre grand-mère. Elle offrait du café aux passants qui s’arrêtaient chez elle. Vous écoutiez leurs conversations en contemplant sans lassitude tout ce qui défilait – les chevaux et les chiens ; les lézards verts, les mouches, les fourmis et les araignées bleues ; les notaires, les camionneurs et les marchandes de poules ; les vivants et les morts. « Da aime veiller tard », écrivez-vous. « Une fois, elle a vu Gédéon, suivi de son chien blanc, qui se dirigeait du côté de la rivière. Et cela, un mois après la mort de Gédéon… C’était bien Gédéon puisque son chien le suivait. »

Dans cet îlot d’envoûtement et de tendresse au cœur d’un pays sinistré, se sont formés votre regard, votre imaginaire, votre attention aux choses, et une certaine sagesse épicurienne, qui a cours dans votre pays natal – comme dans le mien : s’il fallait attendre, pour avoir du bonheur, que les tragédies finissent, on mourrait sans avoir vécu.

Vous n’étiez pas pressé de quitter l’univers paisible de l’enfance. Et une partie de vous ne l’a jamais quitté. Vous ne cessez de faire l’éloge de la lenteur, des après-midi sans fin, des mangues mûres qui tombent de l’arbre dans vos mains. Le dernier en date de vos livres a pour titre : L’Art presque perdu de ne rien faire. Cependant, si j’ai bien compté, cet ouvrage est le vingt-troisième que vous publiez. Curieuse manière de ne rien faire ! À vrai dire, cette nonchalance, c’est votre forme d’élégance, comme les boutons en nacre de votre père dans le maquis.

Mais le délectable exil à Petit-Goâve devait se terminer un jour. Vous aviez onze ans quand votre mère vous ramena à Port-au-Prince. C’est là que se trouvent les meilleures écoles, et dans votre famille, comme dans tant d’autres familles haïtiennes, on ne badine pas avec l’enseignement. Le savoir, c’est le chemin de la dignité. Vous aviez donc recommencé à vivre dans la capitale.

Et qu’en était-il des dangers qui vous avaient contraint à partir, six ans plus tôt ? Ils semblaient nettement moins pressants. Papa Doc était encore là, toujours aussi pervers. Mais votre père était oublié. Il dérivait, dans le vaste monde ; même parmi ses proches, plus personne ne savait sur quelle rive il avait pu s’échouer. Au commencement de son exil, il avait l’habitude de converser tous les dimanches soir avec sa femme. Il téléphonait chez des voisins, qui venaient la chercher. Vos parents se parlaient longuement, de toutes sortes de choses. Il est vrai que votre mère retournait chez elle en larmes ; du moins avait-elle le sentiment d’avoir encore un mari. Puis les autorités s’en étaient mêlées. Elles lui avaient fait comprendre que si elle maintenait le contact avec le fugitif, toute sa famille en paierait le prix. La mort dans l’âme, elle avait dû renoncer à ces conversations avec son homme. Elle n’allait plus jamais entendre le son de sa voix.

C’est donc à Port-au-Prince que vous passez votre adolescence et que vous entrez dans l’âge adulte. Vous aviez peu vécu jusque-là dans votre ville natale, vous la connaissiez mal, vous aviez tout à découvrir – d’autres plages, d’autres nuits, d’autres lectures, d’autres créatures –, et dans un environnement qui n’était plus celui de l’innocence. Il vous fallait naviguer désormais avec précaution, avec ruse. Et acquérir d’autres habiletés.

Vous veniez d’avoir dix-huit ans, en avril 1971, quand Papa Doc est mort. Dans le pays, comme à l’étranger, on se demanda alors si son régime de terreur n’allait pas disparaître avec lui. D’autant qu’il avait désigné comme successeur son fils, Jean-Claude, âgé de dix-neuf ans, un gros enfant ébahi que la presse américaine s’empressa de surnommer Baby Doc. Peu de gens prévoyaient qu’il pourrait rester au pouvoir une quinzaine d’années – plus longtemps que son père ! C’est qu’on sous-estimait les dégâts causés par la dictature, le désert politique qui s’était fait, et la férocité des tristement célèbres tontons macoutes.

Le jeune Duvalier n’était pas un personnage démoniaque. Et l’atmosphère du pays devint, sous son règne, moins irrespirable qu’avant. Mais il n’osa pas démanteler l’appareil répressif dont il avait hérité. Par certains côtés, le régime du fils pouvait même se montrer plus dangereux que celui du père. Du temps de Papa Doc, les gens savaient qu’ils devaient se taire, et s’ils tenaient à la vie, ils se taisaient. Avec son successeur, ils avaient l’illusion qu’ils pouvaient s’exprimer sans risque. Dans l’ensemble, c’était vrai, mais quelquefois les conséquences se révélaient tragiques. Comme vous alliez en faire l’expérience vous-même.

C’était en 1976. Vous aviez commencé à travailler dans un hebdomadaire culturel, au sein d’une équipe jeune, talentueuse, et enthousiaste. Le Petit Samedi soir se voulait apolitique, s’occupant surtout de théâtre, de littérature, de musique, de peinture ; et plutôt qu’un journalisme d’opinion, il pratiquait un journalisme d’investigation.

Votre équipe était justement en train d’enquêter sur les agissements de certains personnages associés au régime – une sombre affaire de ciment, et quelques autres trafics –, quand l’un de vos collègues est soudain retrouvé sur une plage, non loin de Port-au-Prince, la tête fracassée. Il semble qu’il ait été enlevé, malmené, puis assassiné. Vous étiez proches, vous travailliez chaque jour ensemble, vous aviez le même âge, vingt-trois ans. Ce fut lui, la victime, cela aurait pu être vous. Après une nuit démentielle où vous parcourez la ville à la recherche d’une explication ou d’un coupable, et où vous êtes à deux doigts de vous faire assassiner à votre tour, vous prenez l’avion en catastrophe pour Montréal.

« À mon ami Gasner Raymond dont la mort a changé ma vie », écrivez-vous en exergue au Cri des oiseaux fous, où vous relatez heure par heure les évènements de cette fatidique journée du 1er juin 1976.

Vous voilà donc contraint à l’exil, dix-huit ans après votre père, et un peu plus jeune qu’il ne l’était lors de son départ. De lui, vous n’aviez plus que des souvenirs vagues. N’étaient-ce les photos que vous montrait parfois votre mère, vous n’auriez même pas pu vous rappeler ses traits. Qu’était-il advenu de lui ? Vous commencez à poser des questions à droite, à gauche, afin de reconstituer son parcours. Après l’Italie, il aurait passé du temps en Argentine, avant de partir pour les États-Unis. Aux dernières nouvelles, il serait à New York, dans le quartier de Brooklyn.

Vous réussissez à obtenir l’adresse de l’appartement où il vit. Et vous décidez de vous y rendre. Avec émotion, avec appréhension. Vous sonnez. Vous attendez un peu. Il n’ouvre pas. Pourtant il y a, derrière la porte, le bruit d’une lourde respiration. Vous sonnez encore, vous frappez, puis vous l’appelez, en disant que vous êtes son fils. Un silence. Peut-être, chez lui, une hésitation. Mais il finit par hurler, de l’intérieur, qu’il n’a jamais eu ni pays, ni femme, ni enfant. Vous repartez sans l’avoir vu.

Vous aurez eu, Monsieur, votre lot de rendez-vous manqués. Celui que je viens d’évoquer, et que vous-même relatez dans plus d’un de vos livres, n’est évidemment pas le moins perturbant. Dans J’écris comme je vis, vous refusez d’interpréter le comportement de votre père comme un reniement, préférant insister sur le fait qu’il n’avait plus tous ses esprits. Il avait commencé sa vie de manière fulgurante – membre du gouvernement et maire de la capitale avant l’âge de trente ans ! Puis il s’était retrouvé en exil, à la dérive. L’égarement, la chute, la déchéance. Il avait perdu la tête, dites-vous. Il avait également perdu la face, et l’estime de soi. Vous étiez probablement la personne au monde à laquelle il voulait le moins montrer le naufrage de son existence.

Plus tard vous recevrez à Montréal un curieux appel, cette voix féminine qui demande :

« Vous êtes bien Windsor Klébert Laferrière ? »

« Oui, répondez-vous, c’est moi. »

« Windsor Klébert Laferrière est mort », vous annonce-t-elle.

C’était une infirmière de l’hôpital où votre père venait de s’éteindre. Le plus étrange, c’est qu’elle avait trouvé votre numéro de téléphone dans un carnet qu’il portait sur lui. Il avait donc vos coordonnées, et il ne s’était jamais décidé à vous appeler.

Vous vous rendez aussitôt à New York pour assister à ses funérailles. Et c’est seulement à l’église que vous le revoyez enfin. Étendu dans son cercueil comme dans une pirogue, dites-vous. Vêtu d’un beau costume mortuaire. Élégant, pour la dernière fois. Vous contemplez longuement son visage et ses mains. On vous a toujours dit que vous aviez les mêmes.

Vous êtes ému, et troublé. Les mêmes mains, en effet ; le même visage, que la mort avait rendu serein ; le même nom sur vos papiers d’identité. Et à présent, pour vous aussi, le chemin de l’exil. Mais ce parallèle est trompeur. Votre exil et le sien ne se ressemblent pas. Pour lui, ce fut une malédiction ; pour vous, une bénédiction déguisée. Je ne devrais peut-être pas le dire ainsi ; c’est pourtant la vérité : l’exil vous va bien. Celui de Petit-Goâve comme celui de Montréal. L’un allait vous doter d’une enfance heureuse, et fondatrice. L’autre allait vous conduire vers ce beau moment que vous vivez aujourd’hui, et que tant de vos proches, tant de vos compatriotes – Haïtiens, Québécois, Canadiens – vivent à travers vous.

La première destination d’exil, votre mère l’avait choisie, et elle avait eu raison ; Montréal, c’est vous qui l’avez choisie, et vous avez eu raison, vous aussi. Parce qu’il y a, entre votre pays natal et votre pays adoptif, par-delà les différences de fortune, de dimension ou de latitude, une parcelle d’âme commune qui a pour nom la langue française, préservée chez les uns par fidélité aux ancêtres émigrés du Vieux Continent, et préservée chez les autres dans le sein chaleureux de la langue créole.

L’exil, quand on parle la langue du pays d’accueil, ce n’est plus tout à fait l’exil ; quand on partage avec ses nouveaux concitoyens des lectures communes, des références communes, des valeurs et des chuchotements à l’oreille, ce n’est plus l’exil. Et si l’on a le bonheur d’appartenir à la cohorte de Borges, la vénérable cohorte de ceux dont la patrie première est la littérature, alors l’exil devient un accomplissement et une rédemption. C’est votre cas, Monsieur.

Bien sûr, vous avez connu les épreuves que connaissent tous les migrants. L’usine, les trains de l’aube, les chambres insalubres, et ces regards qui vous scrutent, qui vous dépouillent, qui vous classent. Mais vous avez pris ces désagréments pour ce qu’ils étaient : des rites de passage. Vous n’aviez aucune envie de vous installer dans l’amertume, ni dans la récrimination. Vous n’êtes pas allé vers le Nord pour gémir, ni pour quémander, mais pour découvrir, pour bâtir, pour aimer, pour conquérir.

Cette posture de victime, que l’esprit de notre époque nous pousse à endosser, vous n’en avez pas voulu. Vous étiez censé décrire vos souffrances d’enfant ; vous avez décrit les mangues juteuses et l’odeur du café. Vous étiez censé parler de la misère de votre île natale, et de la malédiction qui la frappe ; vous avez parlé de sa luxuriance, de son audace et de sa fierté. À ceux qui vous demandaient pourquoi vous ne consacriez pas vos livres à la dénonciation de la dictature, vous avez répondu : les tyrans s’efforcent de coloniser notre existence entière ; notre premier devoir est de les écarter de notre champ de vision, pour nous consacrer à notre œuvre.

Vous n’êtes pas dans le militantisme, mais dans la séduction. Quand on lit sous votre plume des mots tels que « lutte », « combat », « attaque », « stratégie » « conquête », ce sont toujours toujours des métaphores sensuelles. Vous en jouez, d’ailleurs. L’un de vos romans s’intitule : Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ? S’agissant de vous, nous savons avec certitude que c’est un fruit, et nous en sommes ravis.

Cela dit, la séduction n’est pas forcément dénuée d’intention politique. N’avez-vous pas observé, à propos de votre père, qu’un révolutionnaire était d’abord un séducteur ? La formule pourrait décrire également son fils. Rien n’est plus révolutionnaire, en ce siècle, que de refuser le rôle qui vous est assigné par votre naissance, par vos appartenances, par vos croyances supposées. Quand on vous a demandé un jour, avec quelque insistance, si vous vous définissiez plutôt comme un écrivain haïtien, ou caribéen, ou québécois, ou francophone, vous avez répondu avec un rire salutaire : « Je suis un écrivain japonais ! » Une boutade dont vous avez fait le titre d’un roman. Vous avez bien raison ! Le monde serait triste si chacun s’enfermait dans son rôle, si chacun regagnait docilement les rangs de sa propre tribu, adoptant ses postures, se conformant à ses apparences, s’indignant seulement de ses indignations.

N’est-ce pas là, d’ailleurs, le paradoxe calamiteux de notre siècle ? La planète serait devenue, dit-on, un même village global ; pourtant, les esprits ne cessent de se cloisonner, chaque jour un peu plus. Nous avons au bout des doigts tout le savoir des hommes, comme nous ne l’avions jamais eu, comme nous n’avions jamais rêvé de l’avoir ; et au même moment, nous sommes pris dans une spirale de régression morale dont ne nous savons plus comment sortir.

Aujourd’hui, dans cette Compagnie qui est désormais la vôtre, c’est cela, avant tout, qui nous préoccupe et nous fait réfléchir. Comment persuader nos contemporains, et notamment nos compatriotes, qu’ils ont toute leur place au sein de la civilisation globale qui se construit, sans qu’ils aient à sacrifier leur langue, leur culture, leur trajectoire propre, ni leur dignité ? Comment leur éviter de se sentir dépossédés, envahis, exclus ou marginalisés ? N’est-il pas angoissant de se dire que nos enfants pourraient vivre demain dans un monde plus hostile – plus périlleux, plus cynique, plus barbare, plus inhumain – que celui où nous avons vécu ?

À toutes les époques, il y a des rendez-vous avec l’histoire – des tâches à accomplir, des combats à mener, des tournants à prendre, ou à éviter. Il est légitime pour nous de méditer sur ceux des temps passés ; d’évoquer les attentes, les désillusions, les remords ; de dispenser des blâmes et des hommages. Mais c’est notre rendez-vous avec l’histoire que nous devons constamment garder à l’esprit. Il est plus crucial encore que tous ceux qui l’ont précédé. Et cette fois, c’est à nous, Monsieur, c’est à notre génération de faire en sorte que le rendez-vous ne soit pas manqué.